閉経後に罹患しやすい子宮体がんとは?

- 社外活動

- フェムケア

健康診断で子宮がん検診を受けている方は多いですが、子宮のどの部分を検査しているのか、きちんと把握している方は少ないのではないでしょうか?

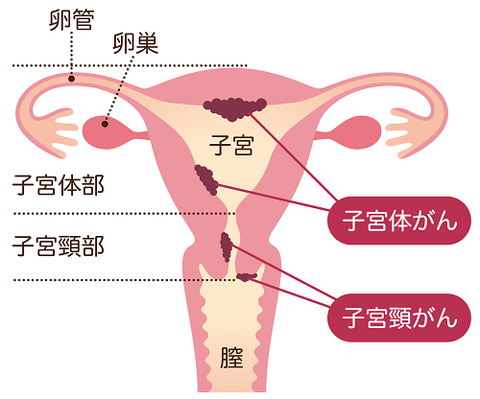

一般的に、企業の健康診断や市区町村でカバーされている子宮がん検査は、「子宮頚(しきゅうけい)がん」という、20代後半から40代の女性がかかりやすい子宮の入り口にできるがんを調べています。

しかし、50代以降に増え始める「子宮体(しきゅうたい)がん」は、子宮頸がんに比べて認知度が低く、あまり聞いたことがないという人も多いのではないでしょうか。

症状があってもただの不正出血と間違われ、発見が遅れがちな子宮体がん。

今回は、子宮体がんとはどのような病気なのか、その症状や、なりやすい人の特徴などについてご紹介します。

子宮体がんと子宮頸がんはまったく別もの

子宮体がんとは、子宮体部に発生するがんです。子宮頸がんとは、発生する場所や原因、進行具合、なりやすい世代も異なります。

エストロゲンには子宮内膜を増殖する働きがあります。一方で、プロゲステロン(黄体ホルモン)にはそれぞ抑制する働きがあり、通常であればこれらが定期的に分泌されることで月経が起こります。

けれども、閉経などで排卵が行われなくなると、プロゲステロンの分泌が極端に減少。更年期にはエストロゲンも減少するのですが、それ以上にプロゲステロンの畑r買いが弱まるため、結果的にエストロゲンが優位な状態に。そうすると子宮内膜が異常に増殖し、子宮体がんが発生すると考えられています。

こうした現象が起こりやすくなるのが閉経後で、罹患者が50~60代にピークを迎えるのはこのためです。

子宮体がんの自覚症状は、閉経後の場合、比較的初期の段階で不正出血として現れることが多いのですが、閉経前は、極端な月経不順や無月経に注意が必要です。

また、更年期世代の閉経前後はホルモンバランスの乱れによる不正出血も増えるので、区別がつきにくくなります。そのため、自己判断をせず気になる症状があったらすぐに婦人科での診察を受けましょう。

子宮がんになるリスクが高い人の特徴

閉経以外にも、下記にあてはまる人は、エストロゲンの影響を通常より多く受けてしまうため、子宮体がんのリスクが高くなるケースがあります。

<子宮がんになるリスクが高い人の特徴>

・肥満

・妊娠、出産経験がない、もしくは少ない

・閉経年齢が遅い

・糖尿病

・高血圧

・乳がん、大腸がんになった家族がいる

上記の中でも、まずは肥満に注意すること。エストロゲンは脂肪細胞からも産生されてしまうため、肥満だけでなく肉類の動物性脂質の摂りすぎも要注意です。

子宮体がん検査とは?

子宮体がんの検査は、子宮体部細胞診と経腟超音波検査で行います。

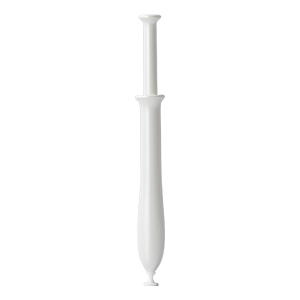

経腟超音波検査は、腟内に指の細さくらいの棒を挿入し、超音波で子宮内膜の状態を調べる検査です。子宮体がん以外にも、子宮筋腫や卵巣がんなどの有無を調べることができます。

子宮体部細胞診は、細い棒状のブラシを子宮内に入れ、子宮内膜の細胞や組織の一部を採取し、異常の有無を調べます。個人差がありますが多少の痛みを伴い出血もあるため、主にこの検査をするのは不正出血のある場合や閉経後の方です。経腟超音波検査や問診で異常がなければ医師の判断で検査をおすすめしない場合もあります。

日頃から検診を受けることが最大の予防に

子宮体がんと診断された場合、基本的には手術で、子宮と卵巣、卵管を取らなければなりません。進行の度合いによってリンパ節まで取った場合は、術後の抗がん剤治療が必要となる場合もあり、QOL(生活の質)が大きく低下してしまうことも。

子宮体がんは、定期的な健康診断で経腟超音波検査を追加するだけでその予兆を発見しやすくなり予防につなげることができます。

ぜひ積極的に検査を受けて体の経年変化に目を向けてみましょう。